Les principes généraux énoncés ci-dessous sont évidemment

surtout valables pour un texte saisi sur ordinateur, mais certains sont

applicables aussi aux copies manuscrites. Ils vous seront donc encore plus

utiles en S6, pour votre TFE. Vous en trouverez le détail sur une page Web distincte, qui aborde aussi

le cas de l’italique,

de la capitalisation

et du trait d’union.

1. Rejet à la

ligne

Il ne faut pas que soient rejetés à la ligne, notamment :

Il ne faut pas que soient rejetés à la ligne, notamment :

- la ponctuation séparée du mot précédent par un espace (sauf tirets) ;

- un élément d’un tout indissociable, par exemple a priori et les unités de mesure (37,5 °C, par exemple).

- A la main, si vous ne connaissez pas les règles de césure du français, ne la pratiquez pas.

2. Marges

Certains disent que, pour une lettre par exemple, la largeur des marges est proportionnelle au degré de respect accordé au lecteur. Comme vous ne voudriez pas que votre correcteur vous trouve irrévérencieux/se et aussi tout simplement afin de lui ménager de la place pour ses annotations, laissez-lui des marges confortables. Sous traitement de textes, un nouveau fichier s’ouvre avec des marges standards et vous n’avez pas vraiment de raisons d’y toucher.

Certains disent que, pour une lettre par exemple, la largeur des marges est proportionnelle au degré de respect accordé au lecteur. Comme vous ne voudriez pas que votre correcteur vous trouve irrévérencieux/se et aussi tout simplement afin de lui ménager de la place pour ses annotations, laissez-lui des marges confortables. Sous traitement de textes, un nouveau fichier s’ouvre avec des marges standards et vous n’avez pas vraiment de raisons d’y toucher.

3. Taille des

caractères et police

A la main comme sous traitement de textes, évitez aussi bien les caractères trop petits que trop grands.

A la main comme sous traitement de textes, évitez aussi bien les caractères trop petits que trop grands.

Pour la police, évitez les fontes « exotiques »,

mais, sauf en cas de consigne contraire, libre à vous de choisir une police sérif

(Times, par exemple) ou sans

sérif (Arial, par exemple).

4. Ponctuation :

le cas de la virgule

Sont encadrés de part et d’autres d’une virgule tous les segments qui, si on les supprimait, n’en laisseraient pas moins une phrase syntaxique, autrement dit qui aurait un sens — sachant que la seconde virgule peut être en l’espèce un point, un deux-points, un point-virgule, etc. L’exemple le plus net est celui de l’incise : « Mais, madame, dit l’infirmière, de quelle façon vous êtes-vous si gravement blessée ? », mais aussi « Leurs patients, et elles en avaient beaucoup, étaient tous endormis. ».

Pour le cas particulier de la virgule qui doivent ou non encadrer une proposition relative, voir ici.

Sont encadrés de part et d’autres d’une virgule tous les segments qui, si on les supprimait, n’en laisseraient pas moins une phrase syntaxique, autrement dit qui aurait un sens — sachant que la seconde virgule peut être en l’espèce un point, un deux-points, un point-virgule, etc. L’exemple le plus net est celui de l’incise : « Mais, madame, dit l’infirmière, de quelle façon vous êtes-vous si gravement blessée ? », mais aussi « Leurs patients, et elles en avaient beaucoup, étaient tous endormis. ».

Pour le cas particulier de la virgule qui doivent ou non encadrer une proposition relative, voir ici.

5. Majuscules

accentuées

A la main, il n’est pas d’usage, en France, d’accentuer les majuscules et, comme il était difficile aussi de le faire sur machine à écrire, cette accentuation était réservée à l’imprimerie. Avec l’avènement du traitement de textes, on n’a cependant plus d’excuses de ne pas accentuer les capitales.

En pratique, néanmoins, on ne le fait pas dans les courriers et les courriels ni, plus généralement, dans les supports de communication courante, y compris sur le Net. En revanche, cette accentuation paraît obligatoire :

A la main, il n’est pas d’usage, en France, d’accentuer les majuscules et, comme il était difficile aussi de le faire sur machine à écrire, cette accentuation était réservée à l’imprimerie. Avec l’avènement du traitement de textes, on n’a cependant plus d’excuses de ne pas accentuer les capitales.

En pratique, néanmoins, on ne le fait pas dans les courriers et les courriels ni, plus généralement, dans les supports de communication courante, y compris sur le Net. En revanche, cette accentuation paraît obligatoire :

- dans un TFE S6 et, dans une moindre mesure, pour une traduction S4 ;

- pour les mots ou segments plus longs tout en capitales, afin d’en faciliter la lecture et d’éviter les confusions. (Un panneau indiquant « SALLE DE CONGRES » invite-t-il à acheter du poisson ?)

A noter qu’il est possible de n’accentuer que certaines lettres (É, È…), mais je le déconseille et mieux vaut appliquer la règle du tout ou rien.

Pour rester au chapitre des capitales, il est obligatoire

d’utiliser, le cas échéant, l’e dans

l’o majuscule (Œ) ainsi que le c cédille

majuscule (Ç) : ainsi, notre

langue est le FRANÇAIS et non pas le FRANCAIS.

6. Trucs est

astuces

- Afin de voir ce que vous faites, paramétrez votre traitement de textes pour qu’il affiche tous les « caractères non imprimables » (dans les Préférences d’affichage de MS Word pour certaines versions de ce logiciels, par exemple). Il s’agit des espaces, des tabulations et des marques de paragraphe ainsi que, le cas échéant, des traits d’union insécables ou conditionnels.

- Avec un traitement de textes, on peut désormais utiliser les guillemets français (« ») et l’apostrophe (’) typographiques (par opposition à " et ') et il faut absolument le faire. Heureusement, MS Word s’en charge tout seul — et ajoute les espaces insécables là où il faut pour les guillemets. Il suffit de le paramétrer pour le faire (Format > Insertion automatique dans certaines versions).

- Avec la fonction MS Word de changement de la casse, pour capitaliser tout un mot, une locution ou une phrase en conservant l’accentuation, il faut au préalable modifier le paramètre de langue de « Français » à « Français (Canada) ». Microsoft a en effet décidé tout seul que les capitales n’étaient pas accentuées en France, mais qu’elles l’étaient au Québec. (Il est vrai que les Québécois insistent beaucoup là-dessus.)

- Surtout sous Windows (par opposition à Mac OS), certains caractères ne sont pas sur le clavier, dont les capitales accentuées. On y a certes accès via le menu des Caractères spéciaux, mais, quand on les emploie beaucoup, il peut être intéressant de pouvoir les saisir au clavier. Or tous les caractères ASCII peuvent se taper en maintenant enfoncée la touche ALT et en tapant trois chiffres. Vous trouverez une table de correspondance ici.

7. Référence

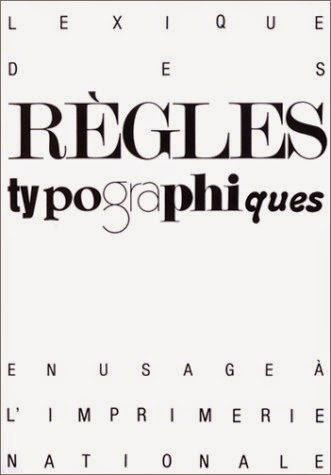

Si la typographie vous intéresse ou bien si, plus simplement, vous souhaitez éviter les erreurs dans ce domaine, la référence la plus connue (code typographique) et celle qui fait autorité est le Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale.

Si la typographie vous intéresse ou bien si, plus simplement, vous souhaitez éviter les erreurs dans ce domaine, la référence la plus connue (code typographique) et celle qui fait autorité est le Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale.